- 30代から転職を考えているけど、はじめてで不安

- 今の会社を辞めてしまって新しい仕事をできるか不安

- 年収が下がってしまったときに生活できるか不安

30代といえば、結婚、出産、住宅購入など、人生におけるライフステージの変化が大きい時期。

その30代ではじめて転職するとなると、新しい人間関係や収入ダウンなど、不安がいっぱいつきまといますよね。

誰しも転職するには不安が出てきますが、しっかりと準備すればその不安もできるだけ小さくすることができます。

この記事では、30代からの転職で感じる不安を小さくする方法を解説します。

そして、ぼくあっきーが実際にホワイト企業に転職した経験を紹介します。是非参考にしてみてください!!

ブラックからホワイトへの転職を成功させて、今では副業しながらゆるく働いています。

30代の転職が怖いと思う理由と対策

30代ではじめて転職する方のほとんどが、以下のような不安や怖さを感じるでしょう。

- 年収が下がってしまうか不安

- 新しい環境になじめるか不安

- スキルや経験不足への不安

とくに新しい環境に飛び込むことへの不安は誰しもが抱くものです。

ただこれらの不安を完全に無くすことはできませんが、しっかりと準備をすることで不安を小さくすることはできます。

では、順番に解説していきます。

スキルや経験の不足への不安

新しい職場や未経験職種に転職する場合、自分の今のスキルや経験で通用するか不安になります。

この不安をなくすには大きく2つあります

- 資格取得の勉強をしてスキルアップ

- 働きたい職種に、まずは派遣社員、契約社員として転職して経験を積む

資格取得は、転職での大きなアピール材料です。

TOEICや簿記などはその代表でしょう。みんなが知っている資格をアピールすれば、それだけで差別化になります。

年収の低下への懸念

転職することで、年収が下がってしまうことへの不安があります。

しかも30代といえば、子供の教育資金や住宅ローンの支払いなど、人生においてもっともお金がかかる時期です。

その中で今より年収が下がってしまうことは、死活問題にもなりかねません。

そしてこの不安を小さくする方法は、極限まで生活コストを下げることです

- 格安SIMへの乗り換え

- 電気ガス会社の乗り換え

- 保険の解約、見直し

- ふるさと納税など税制優遇の活用

固定費の見直しでだけでも、人によっては月1~5万円は支出を抑えることができます。

生活コストを抑えれば、年収が多少下がっても生活の満足度は変わりませんよ。

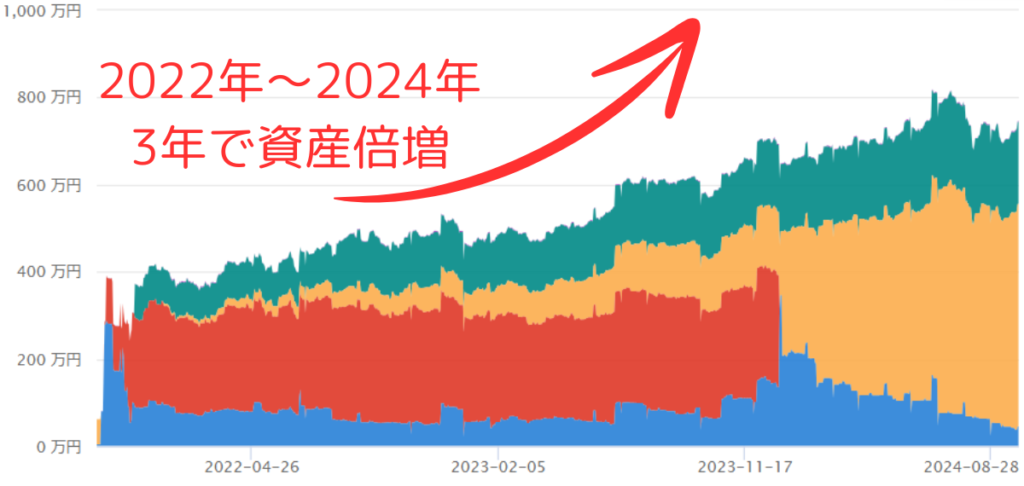

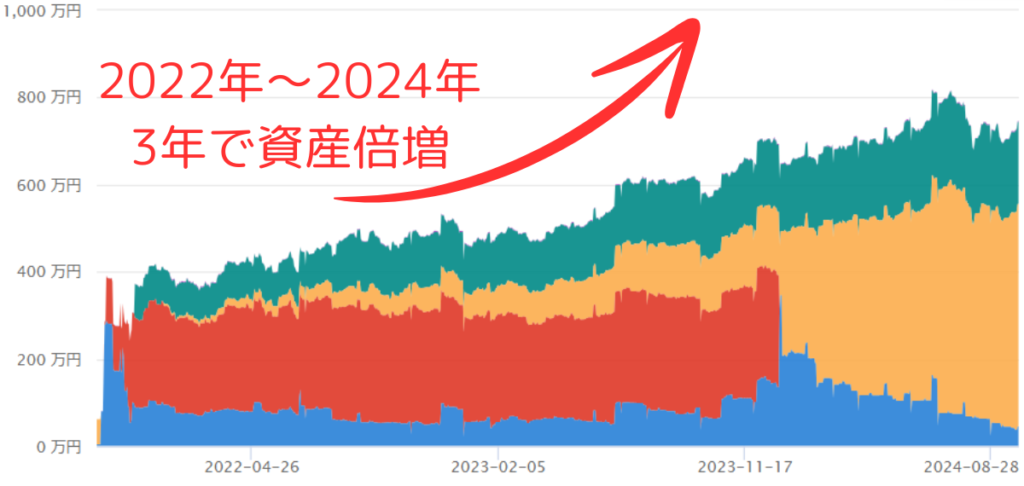

むしろ貯まる力がつくので、資産が増えていくでしょう。

そして貯まったお金をNISAなどの税制優遇制度を使って投資すれば、長い目で見ればお金は増えていきます。

お金について勉強して行動すれば、お金の心配もどんどん減りますよ。

新しい環境になじめるか不安

新しい職場の環境になじめるかどうかは、みんなが抱える不安です。

- ゼロからの人間関係の構築

- 今まだやったことない仕事についていけるか

この不安を小さくするには、なるべく自分から周りとコミュニケーションをとること、誠実に真面目に働くことです。

最初は「おはようございます」の挨拶を元気にするだけでもいいです。

挨拶さえしっかりすれば、そのうち周りの人たちもあなたのことを受け入れてくれるでしょう◎

そして真面目にコツコツ仕事していれば、見てくれる人はあなたの仕事への姿勢をちゃんと見てくれています。

ブラックな人間関係の職場は早めに見切りをつけた方がいいですよ◎

【実例解説】転職の不安を可能な限り小さくしてくれる現実

令和の今、転職は当たり前

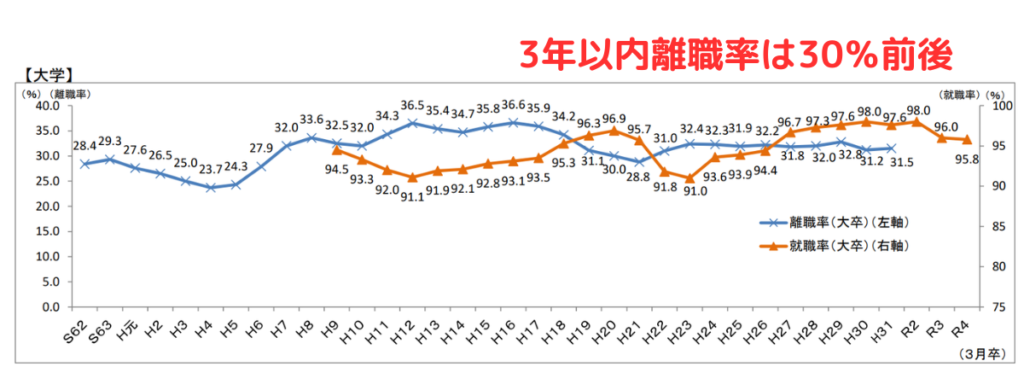

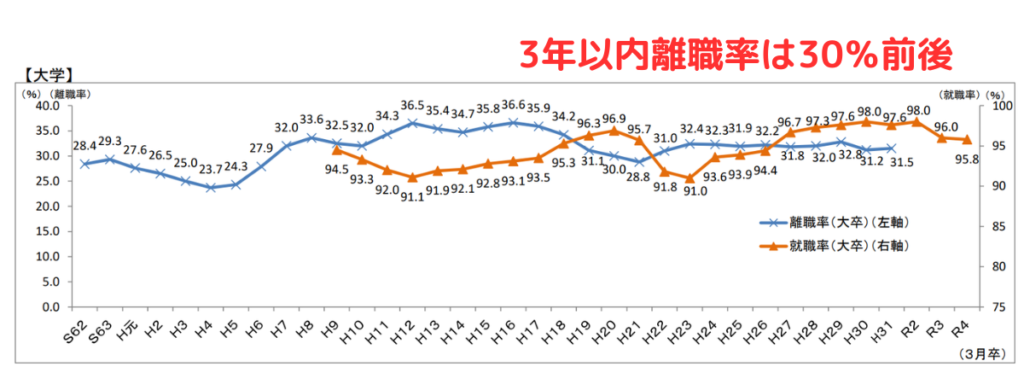

昭和・平成の時代は、最低でも3年働こう!の考え方が普通でしたが、令和の今では、「あわなかったらすぐ転職」が当たり前です。

今では新卒社員の3割以上が3年以内に会社を辞めています。これは中小企業ではなく、大企業も含めた話です

青線が新卒3年後の離職率 だいたい30%前後で推移している

そして「転職は当たり前」というトレンドは、一時だけのものではなく、今後加速していくのは確実です。

アメリカ含め先進国の生涯転職回数は平均7~8回だそうですよ。

親や上司は「転職なんてリスクが大きい」というかも知れませんが、

近い将来、「転職してないなんてリスクが大きい」と言われるのが普通になるはずです。

周りで会社辞めた人から話を聞く

それでも会社を辞めるのは怖いかもしれません、僕もまったく同じだったので、気持ちは痛いほどわかります。

でも、周りの友達や同僚はどうでしょうか?案外かんたんに、会社辞めてませんか??

ぼくが会社を辞める前の時期は、僕と同じように、会社が嫌すぎて辞めていく同期や先輩がわんさかいました。

彼らが仕事ができないダメ社員だったわけではありません。

東大や旧帝大など、誰もが知っている一流大学出身の人も含めて10人弱は立て続けに辞めていったのです。

そして口をそろえて聞くのは、会社を辞めて正解だったという報告です。

そのときやっと、

と冷静に考えることができました。

職場の人間はあなたの人生の責任をとってくれない

言うまでもなく、そのブラック職場の人間は誰もあなたの人生の責任を取ってくれません。

ブラックな職場で無理して頑張り続けても報われにくいし、無理して頑張った時間ももう戻ってきません。

僕が会社を辞める前、上司からはこんなことを言われました。

給料も安定しているし、年功序列でどんどん上がっていく。

今辞めるのはもったいないぞ。

しかし現状は

- 残業毎月50時間ほど

- パワハラに近いような怖い上司

- 怒鳴りや完全縦社会の体育会系な企業文化

この現状が変わるわけではありません。僕がどう頑張っても、会社の文化がすぐ変わることもないでしょう。

せっかく働くなら楽しいほうがいいですが、なかなかそんな仕事はありません。

でも楽しくなくても、そこまで辛くない環境でゆるく働きましょうよ。仕事なんて探せばいくらでもあるし、嫌な人に自分の人生をコントロールされるなんて辞めた方がいいです。

【体験談】転職成功してゆるホワイト企業にいけました

ここで、ぼくあっきーの話です。

ぼくは新卒でインフラ企業で3年ちょっとで勤務したあと、転職して今ではゆるホワイト企業で仕事しています。

転職前と後では、ざっくりこんな感じです

転職前

- 残業毎月40~50時間

- 土日も当直あり

- 職場は電話が鳴りやまない

- 当直関係なく土日に残業処理

- 怖い上司に毎日ビビる

- 毎日作業着を着て現場出勤

転職後

- 年収は転職前から据え置き

- 残業基本ゼロ(あっても10時間ほど)

- 事務所でデスクワークのみ

- 週2でゆるく在宅ワーク

- 上司も同僚もみんな穏やか

- 職場の雰囲気が静か

こんな感じで、ぼくは転職したことで生活環境が180°変わりました。

土日さえも仕事が頭から離れず気が休まらない生活だったのに、今では日曜の夜が何も嫌ではありません。

むしろ会社で頼られる存在になっていることで「もっと頑張ろう!」と前向きな気持ちでいるのです。

これはほんとに前の会社ではありえませんでした。会社に行くのが嫌すぎて、月曜の朝になってから上司に休みの連絡していたほどです。

だから今会社で辛い環境にいる人も、無理に今の職場にしがみつく必要は無いと思います。

環境を変えれば、心穏やかに働ける会社はいっぱいありますよ。多少収入が下がってもいいじゃないですか。

ちなみに、ぼくが転職先を選んだときの基準は以下の通り

- 事務職(バックオフィス)希望

- 地元の県内

- 残業少なめ、最低でも20時間/月以下

- 転勤なし

- 年収は50万ダウンでも可

ライフワークバランス超重視(ライフ9:ワーク1)です。仕事よりも生活が大事です。

結果、エージェントが良さげな会社を提案してくれて現在に至ります。

辞めてもなんとかなることがわかった

転職を経験した今でこそ転職のハードルは小さくなりましたが、辛かった当時は本気で一生この地獄が続くと思っていました。

と、当時は本気で考えてました、だから転職に足踏みしてしまった。

だけど思い切って転職活動してみたら、地元ではそこそこ大きい会社からたった2ヶ月で内定をもらうことができました。

それこそが今働いているホワイト企業です。

転職前の自分はいまの環境にいることは想像もできませんでしたが、辞めても人生なんとかなります。嫌な環境からは早めに逃げましょう。

30代の転職こそ年収UPのチャンス!

そしてむしろ、30代からの転職は年収大幅UPのチャンスがあります。

転職市場では20代の若い層が圧倒的に有利かと思われますが、売り手市場の今では、30代でもホワイト企業に行くチャンスはごろごろありますよ。

企業側は、社会人経験豊富な即戦力を求めている

企業側からしたら、即戦力として考えられる人材は以下の通り

- 専門的スキル知識

- 柔軟性と適応力

- 主体性と問題解決力

つまり、入社後すぐ会社文化や業務に適応できて、ある程度のスキルを持って自分で考えて仕事できる人材を求めています。

このように書いたら「そんな華々しい経歴無いよ…」と思うかもしれませんが、問題ありません。

職務経歴書や面接でこの3つのポイントを押さえて、上手くアピールしましょう。

じっさい僕は、電力会社の設計担当 ⇒ 自動車部品メーカーの原価企画

というふうに、全く違う業界・職種に未経験で転職成功しました

この要因は、前職での経験から出る強みを、上手いようにアピールできたことがあります。

設計業務で培ったコミュニケーション能力 ⇒ 事務職でも、他部署との調整の場面で発揮できる!

多数の案件を並行して管理するマネジメント力 ⇒ 事務職でも、多数のマルチタスクを処理できる!

こんな感じでうまく抽象化すれば、「うちの会社に来ても大丈夫そう」だと思われます。そうなれば勝ちです。

30代ともなれば普通はそれなりの社会人経験があるので、これといった強みが無い…と自分で思っていても、挙げれば何かアピールできるポイントはありますよ。

業界が変わるだけで年収はかんたんに上がる

本人のスキルはマック変わらずに業界を変えるだけで年収が数十~百万円単位で上がることもよくあります。

こちらは各業界別の年収ランキングです。

| 業種 | 年収 |

| 金融 | 469万円 |

| メーカー | 466万円 |

| 総合商社 | 464万円 |

| IT/通信 | 446万円 |

| 建設/プラント/不動産 | 462万円 |

| 専門商社 | 424万円 |

| インターネット/広告/メディア | 423万円 |

| メディカル | 408万円 |

| サービス | 377万円 |

| 小売/外食 | 359万円 |

もっとも年収が高いのは金融業界、もっとも平均年収が低いのは小売/外食業界です。

このように儲かっている業界とそうでない業界では、基本的な年収で数百万円の差が出ます。

例えば、小売業のスーパーの経理職が、金融業界の会社で同じ経理職に転職すれば、

やっている仕事は同じでも年収UPすることはザラにあるということです。

「自分は大したスキルはないから…」とあきらめず、働く場所を変えるだけで年収は上がるものですよ。

まとめ:転職活動自体はノーリスク

転職に不安を感じる方も多いですが、令和の今では30代で転職するのは当たり前になっていて、ホワイトな職場もたくさんあります。

今の職場でひどく消耗している、辛い状況であれば、多少年収が下がっても転職するのがおすすめです。

転職エージェントに登録したり、転職サイトを見るだけであれば全くのノーリスクです。

まず小さな一歩を踏み出して、余裕のある生き方を取り戻しましょう!

コメント